Batalla campal es una expresión con la que solemos definir un conflicto virulento, enconado, en el que las diferencias se resuelven con una confrontación devastadora. Campal —sí, como imaginan— viene de campo, aunque cuando hablamos de una batalla no cobra ese significado de guerra total y aniquiladora. Tiene sus reglas: se retan los ejércitos, se elige el sitio de lucha y cada cuál puede rehuir el combatir o retirarse tras la primera arremetida. Plantar batalla significa que cada tropa muestra su fuerza y sopesa la posibilidad de victoria. Decir que los agricultores europeos están en pie de guerra es tremendismo pero señalar que plantan batalla no parece desatinado. Como metáfora, si quieren. Han desplegado sus tractores para cercar ciudades y obtener concesiones que consideran de justicia. El humo de la batalla huele a diésel requemado.

El conflicto del campo es tan viejo como la historia de la humanidad. Fuimos, antes que nada, nómadas. Tribus que se movían al compás de los animales, del ir y venir de las grandes manadas. El hombre era cazador y recolector de frutos silvestres. El fuego, aparte de calentar y ahuyentar a las fieras, permitió asar la carne y hacerla más digerible pero fueron la agricultura y la ganadería las que aseguraron el sustento. El hombre aprendió a sembrar la tierra y a domesticar animales. Se hizo sedentario, y eso lo cambió todo.

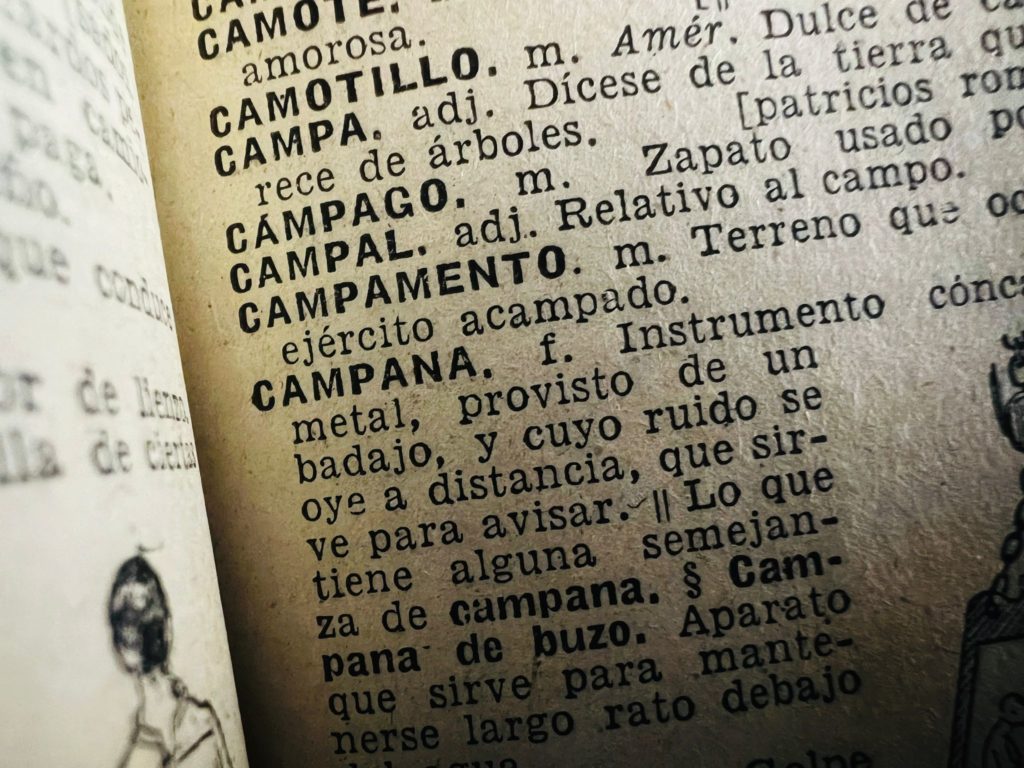

En tiempos feudales el campo lo cultivaban los siervos de la gleba, uncidos primero a los reyes y luego a los nobles, los dueños de las tierras. Gleba: terrón que levanta el arado. Los siervos del terrón, los destripaterrones, malamente podían rebelarse ante la injusticia medieval que cambió poco cuando prosperaron los burgos. Los nobles consolidaron latifundios y la ciudad, como mercado, creó aranceles, impuestos e intermediarios.

La propiedad de la tierra siempre fue crucial. No hace tanto no se hablaba de protestas del campo sino de revueltas campesinas. Con un tinte dramático, desaforado, las más de las veces revolucionario. Los campesinos estallaban en cólera cuando ya no aguantaban más, cuando les cercaba el hambre y la ruina tanto a labriegos como ganaderos. Gente sin tierra, sin pan… y con furia. Una ira que daba miedo. Antes a los terratenientes, ahora a los políticos y burócratas en despachos con tierra sólo en las macetas. Los campesinos protestan con tractores.

Hasta no hace más de cincuenta años muchos abuelos aún usaban arados romanos ¿Se imaginan una manifestación con arados? No, antaño sacaban las hoces y guadañas; y a las bestias; y se quemaban cosechas para amenazar con el hambre a los que vivían cómodos en las ciudades. Ahora queman neumáticos, bloquean autopistas y no amenazan con rendirnos por inanición, pero meten miedo. Claro que sí. Porque sin ellos no hay futuro. Bien que lo sabemos.

El campo y su laberinto. Empezaron poniendo los carteles de los pueblos boca abajo, al modo de las banderas. Un significado que puede indicar rendición o petición de auxilio ante una catástrofe ¿Ustedes cuál creen que es? ¿Cuánto de rendición o de petición de auxilio hay en quien protesta porque le saca dos céntimos al kilo de patatas? ¿O porque le pagan a setenta céntimos las lentejas que las grandes superficies venden a dos euros? Las protestas empiezan en Francia donde los agricultores se quejan de competencia desleal. Y, para variar, la toman de nuevo con los camiones españoles, asaltados y bloqueados. La normativa comunitaria es común, otra cosa es que su Gobierno les aplique un barbecho adicional. El campo español clama que la competencia torva viene de Marruecos y de otros países que venden más barato porque el control de producción o las medidas ambientales son laxas. Se movilizan ya en Alemania, Polonia, Países Bajos, Rumanía…

El campo es consciente de su fuerza, más cuando sus reivindicaciones son similares. El combustible está caro y demandan más subvenciones. Los impuestos altos les ahogan. La competencia viene de fuera, sobre todo de Ucrania, potencia agrícola mundial a la que, por la guerra, se favorece. No se fían de los acuerdos comerciales por venir. Perciben las normas medioambientales como un lastre, como un castigo que otros no tienen. La burocracia es cada vez más laberíntica, y las grandes superficies siempre pagan a la baja. Exigen reformar la PAC. En resumen: se arruinan. Se extinguen poco a poco. Sabemos que tienen razón, que su reivindicación es justa. Y ellos saben que son imprescindibles. El pulso no ha hecho más que empezar. Y no están dispuestos a resignarse, otra vez.

Miguel Nieto es periodista y socio de Marbella Activa.

Este artículo forma parte de la sección de El Dardo en La Palabra en Onda Cero Marbella.

Leave a Reply